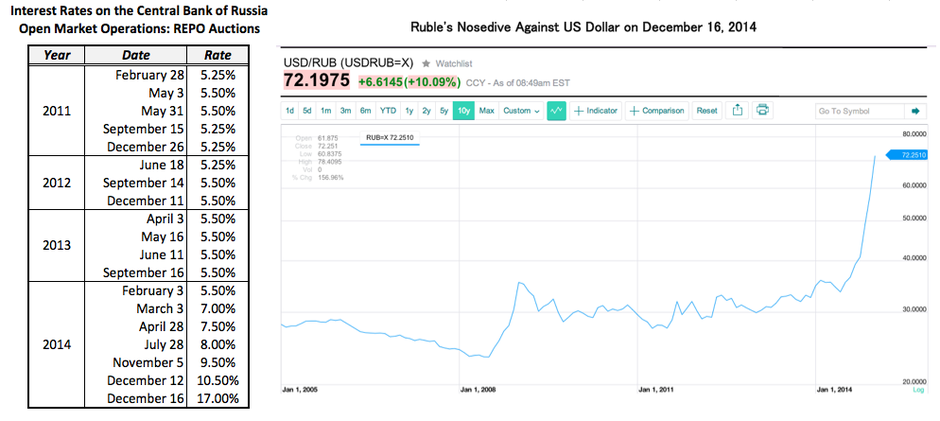

ルーブル急落:1998年のロシア危機との違いは?

2014年12月19日

Akira Kondo

|

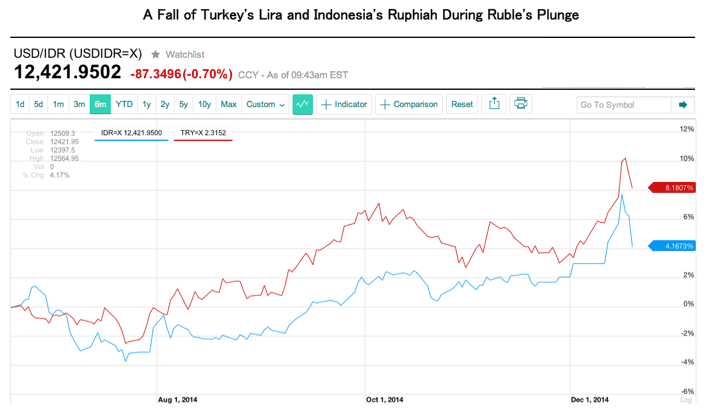

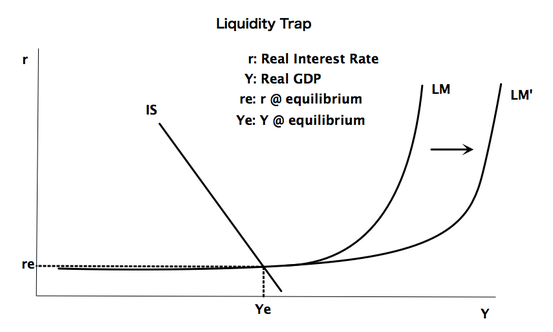

アジア通貨危機のようなことがまた起こることも絶対ではないがないだろう。1997年の危機以降、アジア諸国が先導して 二国間、多国間同士などのスワップ協定(Chiang Mai Initiative)設立した。今までのIMFからの救援を待つより、アジア独自で迅速に通貨危機に対応するためだ。現在のアジア経済は1997年に比べて、危機対処能力が格段に上がっていて、回復性に優れた経済圏になっている。その後押しがあって、危機以降から今現在に至ってアジア各国の変動相場制が うまく機能しているのかもしれない。 ロシア経済が落ち着きを戻すにはまだ時間がかかるだろう。もともとインフレ傾向が高かった経済に、今回の大幅なルーブル安が一段とインフレに拍車をかけることになる。もしこのような状況が続けばもうモスクワのカフェでコーヒーが飲める日が少なくなるかもしれない。 日本経済に今のロシアのようなことが起きたらどうなるのだろうか? 経済が快方に向かい利上げを来年に迎えるアメリカと、量的緩和を続ける日本とでは金利差が拡大し円安の進行を加速させる。いま日本経済はテキスト上「景気後退」局面だ。これ以上日本経済の足踏みが続くと、来年は一段と円安が進むかもしれない。一気に円安が進むと、インフレ効果も市場に現れてくる。輸入品が多くなった現在では、消費者には悪影響になり、それこそ消費縮小につながり、賃上げの抑制効果に働く。 過去に日本は「流動性の罠(Liquidity Trap)」に陥ったと経済学者ポール クルーグマンが言った。それは、いくら日本銀行が流動性(Money Supply、量的緩和政策)を増やしても、その罠の中では消費や設備投資は刺激されず政策効果は限定的、または無効になる。その原因はデフレだ。バーナンキ前米国連邦準備銀行議長はデフレから脱却するためには以下のことが必要だと言った: 「デフレ経済に陥らないためには、インフレ率が0%にならないように、2%前後を保ち、金融政策をとることが重要だ。」 「また、デフレから脱却するためには金融政策と財政政策をうまく発動し、なおかつ経済資源をフル活用して総需要を高めるしか他ならない。もちろん最前の策は、デフレに陥る前に対策をうつことが重要だ。」 まずデフレから脱却しない限り、流動性の罠からも逃げることはできない。インフレ率が2%前後になれば、中央銀行が金利の上げ下げを自由にとれるようになり、金融政策の舵取りがしやすくなる。いま日銀はその2%のインフレ率に誘導するため市場に莫大なお金を注入している。 |

|

|

そのおかげで円安が進み、輸出関連企業は売り上げを伸ばしている。その反面、輸入品に頼る日本ではモノの値段が高くなる。このまま円安が進めば、日本経済は近い将来まちがいなくインフレに向かうだろう。モノの値段は毎日変わらない。例えば、レストランのメニューの値段を毎回変えるだけでも、そのプリント代や現在の優れたレジのアップデートに費用がかかる。もし近い将来、円安が極端に進むことになれば、レストランは毎回値段を上げるよりは一気に値段を上げることになるだろう。そうなれば周りのレストランも同じ行動をとるだろうし、経済全体のインフレを一気に加速させる。

それこそ「円安の罠」になりかねない。輸出企業は円安効果に期待して海外での売り上げ効果を期待している。その反面、生産性が変わらなければ賃金の上昇は限られるし、一時的なボーナスの上昇だけでは消費は限定される。その中でインフレが進み、消費が圧迫される。円安効果に頼りすぎて生産性の向上を失えば、悪いインフレのみが発生する。10%の税率が始まる頃には、賃金が今と同じで、円安によってもたらした悪いインフレ経済になっているかもしれない。 その円安が一段と進むと日本経済もパニックになるだろう。デフレに慣れた日本人が、スターバックスで1、000円のトールサイズのコーヒーを見たら店に入るのをためらうに違いない。賃金もそれほど上がっていないのに、周りにある身近なものの値段が上がる。それが今のロシアであり、もしかしたら日本の近い将来かもしれない。 Sources: Bloomberg, “Why 1998 was Different, and Same, to Emerging-Market Crisis Now,” Dec. 16, 2014. The Central Bank of the Russian Federation, http://www.cbr.ru/eng. Remarks by Governor Ben S. Bernanke, “Deflation: Making Sure “It” Doesn't Happen Here,” Nov. 21, 2002, http://www.federalreserve.gov/BOARDDOCS/Speeches/2002/20021121/default.htm |